|

|

Monsieur Harel, directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin avait bien précisé : “je veux un air qui soit à plat ventre sous les paroles”. Il n’était donc pas question d’accueillir pour la première de Lucrèce Borgia (12 février 1833) une musique “qu’on écouterait et qui distrairait du drame”, fût-elle exigée par l’auteur Hugo en personne. Pourtant, dans cette pièce, la musique occupe une place bien particulière puisqu’elle provoque le coup de théâtre qui amène le dénouement avec ce duo entre la chanson à boire et le De Profundis, entre la procession des moines et les accents d’orgie dont les vers étaient du Poète et les notes du chef d’orchestre de la Porte Saint-Martin, Alexandre Piccini, petit-fils du soi-disant rival de Gluck qui s’était contenté de transcrire le rythme du refrain à partir de la mesure grossière martelée par le dramaturge sur un coin de table. Meyerbeer et Berlioz s’étaient également, dit-on, proposés pour écrire cette musique mais Piccini sut faire aussi plat que souhaité par Monsieur le Directeur Harel. La musique de scène (simples “tremolo à l’orchestre”) ne conservait ainsi aucune trace des souhaits tels que formulés par l’auteur du drame dans sa fameuse lettre du 16 janvier 1833 adressée au musicographe belge François Joseph Fétis, organisateur déçu du Concert Historique du 16 décembre 1832 (concert répété le 13 janvier 1833) : “Monsieur, je ne saurais vous dire à quel point j’ai été ravi de votre concert de l’autre jour. Vous rendez un immense service à l’art en exhibant ces merveilles. C’est l’œuvre d’un antiquaire et d’un artiste que vous accomplissez. Je vous remercie à ce double titre ... J’ai une autre prière à vous faire. Je voudrais qu’on entendît s’échapper du gondolier que je fais promener dans mon premier acte, la nuit sur les lagunes de Venise, quelques phrases de la Romanesca et Vilhancico qui nous ont charmé l’autre jour. Serait-il indiscret de vous demander si vous pourriez me communiquer ces deux admirables airs notés pour nos exécutants ? Ce serait un service bien grand auquel j’attacherais un prix extrême et que je serais heureux de recevoir de vous”. Victor Hugo avait trente et un ans. Le Concert Historique du 13 janvier comptait donc au nombre de ses auditeurs, l’homme de France passant — à tort — pour le plus fermé à la musique et dont on cite encore le fameux : “Je n’aime que l’orgue de Barbarie et les mélodies de Dédé” (alias sa fille Adèle, en l’absence de Léopoldine ?) ; mais n’est-il point des légendes qui perdurent des siècles ?

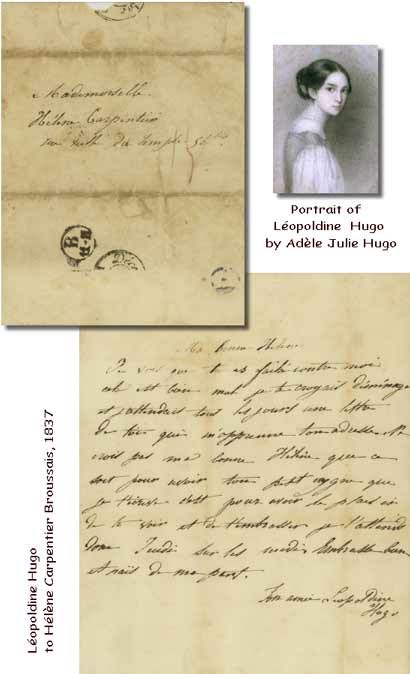

Tous les drames de Hugo comptent une ou plusieurs chansons. Il en écrit lui-même ou il fait invite aux compositeurs. En 1831, le gouvernement de Juillet lui commande un Hymne pour célébrer l’anniversaire de “Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie” ; Hérold (Prix de Rome 1812), compositeur de Zampa, du Pré aux Clercs et du ballet La Somnambule (1827) s’en voit confier la musique. Hugo lui adresse ces mots : “Je ne sais si vous aurez envie de faire quelque chose des vers que j’ai eu l’honneur de vous envoyer, et je vous engage fort à n’en rien faire. Si, pourtant, vous vous décidez à donner l’âme et la vie à cette lettre morte, voici deux vers que j’ai changés ...” Les compositeurs ne sont pas en reste de coquetterie avec le Poète. Charles Gounod lui écrit de Saint-Cloud, 39, route Impériale : Votre gigantesque manière de remuer comme des mondes les idées et les images, cet orgue de la pensée dont tous les claviers retentissent sous vos doigts, tout cela jette dans l’âme une sonorité si puissante qu’on n’ose plus y mêler sa faible note, perdue qu’elle serait dans les ouragans que vous déchaînez.” En 1839, Gasparo Spontini, le célèbre auteur de La Vestale (6 décembre 1807) s’adresse à lui en ces termes : “J’aurais quelques idées aussi à vous soumettre pour vous faciliter la trouvaille d’un sujet heureux de grand opéra, passionné, voluptueux, avec des ballets continuels, des cérémonies religieuses, avec des hymnes guerriers, des chansons, des ballades héroïques, voluptueuses, chasseresses ...” Du haut de ses trente-deux ans, Ernest Reyer, qui devait s’illustrer avec Sigurd et Salammbô, se permet, le 22 décembre 1855, de lui demander l’autorisation de mettre en musique la Vieille Chanson du Jeune Temps en reconnaissant toutefois : “elle n’en a nul besoin, c’est vrai, mais je serais bien fier d’abriter mon nom si peu connu, sous votre bienveillante renommée.” La permission ayant été accordée neuf mois plus tard, Reyer se confond en remerciements : “ ... je prendrai ainsi une part du légitime et retentissant succès des Contemplations.” Au grand orgue de Gounod, répond le piano (“cette bête de bois”) de Mademoiselle Louise Bertin, amie bien chère et fidèle du poète (“ ... vous dont la main de flamme fait parler au clavier la langue de votre âme”) et que celui-ci passait des heures à écouter lorsqu’elle lui jouait le chœur de l’Armide de Gluck : “jamais dans ces beaux lieux ... ”, Hugo qui, déjà, appréciait tant les chœurs des chasseurs de l’Euryante de Weber : “peut-être ce qu’il y a de plus beau dans toute la musique.” “Défense de déposer de la musique le long de mes vers”, avertissait Victor Hugo. Cependant, en 1836 (il avait 34 ans), n’avait-il pas lui-même donné à Louise Bertin l’autorisation d’écrire une partition sur le libretto de l’opéra La Esmaralda, libretto qu’il avait lui-même tiré, et mis en vers, de son roman Notre-Dame de Paris sachant bien que le Directeur de l’Opéra de Paris, le docteur Véron (dit Torti Coli) ne pourrait rien refuser à la famille Bertin qui possédait le Journal des Débats, régentait ainsi le Gouver-nement et procéderait au lancement. La Esmaralda fut donc jouée six fois en entier, avec ballet ; à partir de la 7e représentation, on retoucha trois actes sur quatre, puis on ne joua plus que le premier. La 25e représentation fut la dernière. Victor Hugo ne demandait pas mieux que de s’effacer devant la musique (“lui qui n’est rien”, comme il disait, parlant de lui-même, tout en invoquant les illustres précédents de Molière et de Corneille, librettistes de l’opéra-ballet Psyché, 1671). Victor Hugo considérait la musique de Louise Bertin comme une “brillante draperie” ; le critique du journal Le Voleur comparait la musicienne à Meyerbeer ; quant aux décors, Victor Hugo prévoyait de “défoncer le théâtre afin que les tours de l’église Notre-Dame soient vues à vol d’oiseau”. Seul le Journal de Paris osa mettre bémol (pour ne pas dire ombres à tous ces rayons) : “... si c’est par galanterie que l’auteur du poème s’est effacé, il faut convenir qu’il a atteint merveilleusement son but : peut-être même peut-il se flatter de l’avoir dépassé”. Est-ce de cette époque que daterait la boutade : “Défense de déposer de la musique le long de mes vers” ? Amilcare Ponchielli (La Joconda, Marion Delorme), Giuseppe Verdi (Ernani, Rigoletto) s’inspirèrent de Angelo, Tyran de Padoue et de Le Roi s’amuse. A propos de Rigoletto on sait que, après avoir écouté le quatuor du dernier acte, le Poète, enthousiaste, s’exclama : “Si je pouvais, moi aussi, dans mes drames, faire parler en même temps quatre personnages, et que le public perçoive leurs paroles et leurs sentiments, j’obtiendrais le même effet.” Plus tard, d’autres encore, dont de grands compositeurs de mélodies tels Camille Saint-Saëns (Guitare), Liszt (Oh ! Quand je dors) ou Gabriel Fauré (Mai, Le Papillon et la Fleur, Rêve d’amour, Puisque ici-bas toute âme, Dans les ruines d’une Abbaye ... ) se sont efforcés d’illustrer cette définition de la mélodie par Olympio soi-même : “une mélodie est pour l’oreille ce que le parfum d’une fleur est pour l’odorat : un inexprimable mélange de sensations et d’idéal” (in Tas de Pierres). Certes, Hugo ne s’intéressait pas au Théâtre Italien. Il n’aimait pas Rossini, il n’aimait pas La Donna del Lago, donc il n’aimait pas la musique. Mais quand on lui demande de caractériser par le nom d’un génie chacune des grandes nations dites civilisées, il nomme Homère pour la Grèce, Dante pour l’Italie, Shakespeare pour l’Angleterre et ... Beethoven pour l’Allemagne. Dans Les Rayons et les Ombres ne découvre-t-on pas ? : “Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie, Palestrina, Gluck, Mozart, Weber, ça n’est déjà pas si mal. Quant à Beethoven : “c’est l’âme allemande” et d’ajouter : “Ce sourd entendait l’infini ... Cet être qui ne perçoit pas la parole, engendre le chant. Son âme, hors de lui, se fait musique. Ces symphonies éblouissantes, tendres, délicates et profondes, ces merveilles d’harmonie, ces irradiations sonores de la note et du chant, sortent d’une tête dont l’oreille est morte. Il semble qu’on voie un dieu aveugle créer des soleils ...” Ces soleils qui n’étaient peut-être, tous comptes faits, que l’“unsterbliche Geliebte” (l’immortelle Bien-Aimée) du Musicien à qui Giuletta Guicciardi, Thérèse Brunswick, les cantatrices Magdalena Wilmann et Christine Gerhardi, la comtesse Deym, Thérèse Malfatti et Amalie Sebald (chanteuse amateur si fort appréciée de Weber) témoignèrent un intérêt plus ou moins sostenuto. De Wagner, il ne sera question qu’au travers du prisme de la première des admiratrices de l’auteur de Tristan, la tarbaise Judith Gautier que Hugo avait connue Place Royale (il habitait au 6 et Théophile Gautier au 8) et à qui il dédiera le plus beau des cinq sonnets échappés de sa plume : “Ave, Dea, moriturus te salutat. Hugo-Corneille avait 70 ans à l’heure de ces vers. Booz songeait à Ruth, au cercle de famille, aux tristes fronts souillés, à l’enfant qui paraît, à l’enfant qui chante : Le petit Victor pensait à sa propre mère, tombée gravement malade et au chevet de laquelle il rédigeait Han d’Islande, le roman de ses fiançailles, et qui mourut le 27 juin 1821 ; il pensait à ce fameux soir du 29 juin, jour de l’enterrement de sa mère et à l’instant où, fou de douleur, Ordener court jusqu’au logis d’Ethel ; les flonflons s’échappaient des fenêtres illuminées de l’Hôtel des Conseils de guerre, rue du Cherche-Midi, demeure de Pierre Fouché, chef de bureau au Ministère, chevalier de la Légion d’Honneur et d’Anne-Marie Victoire Asseline, son épouse, heureux parents de Adèle Julie, la fiancée du jeune Victor. On jouait au billard, on donnait là un bal et Adèle ... dansait.

Sa vie durant, Victor Hugo se passionnera pour le jeu de billard (fût-il “d’étrange sorte” ...) : il est des plaies au cœur, d’où suinte la musique.

CLAUDE D'ESPLAS - La Leçon de Musique |

ADG-Paris © 2005-2024 - Sitemap